患者様・一般の方へ

2025年01月31日記事をアップしました!【節分にちなんで、大豆の豆知識】

皆さん今年の『節分』が2月2日になったことを知っていましたか?

そこで今回はもうすぐ『節分』ということで、栄養科にお話を聞いてみましたのでご紹介をします。

節分の由来

「節分」とは「季節を分ける」という意味があり、もともとは立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していましたが、現在では特に「立春の前日」を祝う行事となっています。節分は、鬼を追い払う厄払いの意味が込められており、「鬼は外、福は内」の掛け声で豆まきが行われます。

豆まきの意味と習慣

豆まきは平安時代の「追儺(ついな)」が起源で、災いを追い払うために行われていました。豆には「 魔を 滅 する」という意味があり、炒り大豆を使うのは、芽が出ないようにするためです。

大豆を食べる習慣

節分には、自分の年齢と同じ数だけ豆を食べる習慣があります。これは健康や長寿を祈る意味があり、もう1粒食べることで来年の無病息災を願います。

また、「大豆」は低カロリーであり、良質のたんぱく質、脂質、炭水化物がバランスよく含まれているほか、ビタミンE、B1、葉酸などのビタミン類、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅などのミネラル、オリゴ糖が含まれています。コレステロールはゼロです。動脈硬化を予防するレシチンも含んでいます。

大豆サポニンは抗酸化力があり、イソフラボンや大豆たんぱく質とともにコレステロールや血圧の安定に役立ちます。

参考資料:「家森教授の病気にならない食べ物便利帳」より引用

現代の節分

現代では、豆まきだけでなく、地域ごとの風習も楽しめます。例えば、関西では「恵方巻き」を食べる習慣があります。

恵方巻きの由来は?

恵方巻の歴史は、江戸後期か明治時代の比較的最近に始まったものらしく、主に大阪のごく限られた地域(関西の花街)を中心に広がった庶民文化と考えられています。七福神にちなんで7種類の具材を巻き込んだ太巻きを食べるのが特徴で、「恵方」と呼ばれるその年の縁起の良い方向を向きながら、無言で食べることで福を呼び込むとされています。

今年、令和7年の恵方は「西南西」。この方角は、歳徳神(としとくじん)と呼ばれる神様がいるとされています。当院から見ると、だいたい綾部駅の方向になるのではないでしょうか。

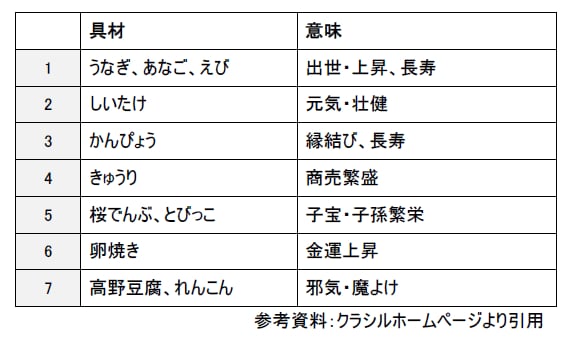

7つが基本!恵方巻きの定番具材:

恵方巻きに入れる定番の具材は、7つ使うことが縁起がよいとされています。赤、黄、緑を組み合わせることで見た目が華やかに仕上がります。

いろいろな食材でおいしく楽しんでください。

関連ページ:栄養科